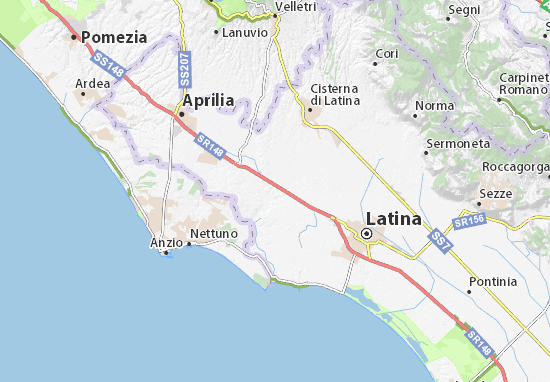

Il nord pontino, le cui città principali sono Cisterna e Aprilia (la quinta città del Lazio per demografia), è da decenni terreno di aggressione per mafie, congreghe, consorterie più o meno organizzate. Vengono, sfruttano e vanno via. Non interessa loro l’assoggettamento del territorio in senso tradizionale, ma è l’allure mafioso, dato da storia e “carisma” criminale, ad essere dirimente affinché la società di determinate città si arrenda supina a certe richieste. Quelle offerte che non si possono rifiutare.

Sia nel campo del narcotraffico che nel circuito delle estorsioni, i clan preferiscono non avere la base di controllo in queste due città, di per sé molto difficili da gestire, specialmente Aprilia che è molto eterogenea e presenta, in controtendenza con molte aree d’Italia, una incredibile capacità di attrarre nuovi abitanti, essendo a metà tra Roma e Latina e, dunque, molto appetibile dal punto di vista logistico.

E di logistica si tratta anche quando si parla di stoccaggio della droga, un’attività importantissima per i clan che si affidano a soggetti di basso livello criminale ma ben disposti a tenere la retta (custodire la sostanza stupefacente) o a fungere da portaborse dello spaccio. Come quando, nel dicembre 2018, trovano in mano a tre corrieri della droga di Aprilia – Michela Palladinelli, 41 anni, Aziz Bucrab, 34 anni, e Hamid Jemal, 36 – un carico di hashish da 230 kg che avrebbe fruttato quantomeno un milione di euro. Sei mesi dopo, nel giugno scorso, in seguito all’operazione Sinergy condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Fiuggi, sempre ad Aprilia, è il figlio della Palladinelli, Nicholas Fortuna, ad essere perquisito e scovato con 15 kg di droga tra hashish e marijuana, oltre a ventimila euro in contanti provento forse dell’attività di spaccio.

Così ragionano i clan organizzati, sfruttando cavalli e sottopanza del territorio, addirittura riuniti sotto lo stesso tetto famigliare come nel caso succitato, e ponendo sia Aprila che Cisterna come mete per i loro interessi. È chiaro che con questo modus operandi, i clan non rischiano niente. Vendono a chi poi si prende tutti gli oneri del caso per immettere nel mercato la droga. Ecco che i soldi sono sicurissimi per chi sta a monte del fiume dello spaccio, mentre per chi sta a valle le retate delle forze dell’ordine sono potenzialmente all’ordine del giorno.

UNA TERRA DALLE MILLE POSSIBILITÀ CRIMINALI – Aprilia e Cisterna, insieme, fanno 322 chilometri quadrati, più del capoluogo di provincia, Latina, che arriva a 277 km². Un territorio vastissimo il nord pontino composto da campagne isolate, vie mezze dismesse, zone agricole e industriali (o ex industriali). Quasi come fossimo nella serie televisiva Breaking Bad, parlando di narcotraffico.

Aree dove è più semplice mimetizzarsi e coordinare i flussi dello spaccio – senza menzionare gli innumerevoli episodi di traffico illecito di rifiuti governato, ad oggi, più dai mercanti della monnezza che dai clan.

È un episodio risalente al 2015, venuto a galla nell’ambito dell’operazione “Equilibri” (giugno 2019) coordinata dalla DDA di Roma, e accaduto a Cisterna, a descrivere esplicitamente il dramma di queste terre, dove a venire aggredite sono quelle piccole e medie imprese che dovrebbero costituire l’asse portante dell’economia pontina (e italiana) e che, invece, di frequente, vengono strozzate nell’omertà. Quasi come fosse normale pagare l’obolo a certi amici. Una monotonia, un’accettazione soccombente che, a volte, si trasforma in paura, e alla fine incubo.Non è un caso che uno dei rampolli del clan Fragalà, solo a giugno terremotato dagli arresti disposti da Procura di Roma (che li chiese addirittura nel dicembre 2018) e vidimati poi dal Tribunale capitolino, sia di stanza ad Aprilia dove abita e ha la residenza. Da lì, il 41enne Salvatore Fragalà si muove e spiana la strada alla sua famiglia, introducendosi nel circuito delle estorsioni a Cisterna di Latina.

È una delle estorsioni che il clan Fragalà avrebbe messo a segno nella città dei butteri a dover far riflettere sulla capacità che hanno i clan di corrodere il tessuto commerciale e produttivo dell’area nord della provincia. Non è la mancanza di infrastrutture a soffocare le imprese come spesso si dice stancamente, piuttosto, a vedere certe dinamiche, è proprio quella paura, quell’omertà di cui si accennava, a distruggere la fiducia e la serenità, elementi imprescindibili per un’economia in salute. Ad essere decisive in negativo sono le aggressioni subite nel silenzio da personaggi con marcato accento siciliano, per lo più sconosciuti al grande pubblico che, in buona fede, crede di vivere sì in una città grondante di problemi, criticandone le amministrazioni (a ragione) ma si lascia, poi, sottomettere da alcune logiche mafiose. La mafia sembra lontana a Cisterna e la si incastona nel mito cinematografico di Don Vito Corleone o Genny Savastano di Gomorra.

È una delle estorsioni che il clan Fragalà avrebbe messo a segno nella città dei butteri a dover far riflettere sulla capacità che hanno i clan di corrodere il tessuto commerciale e produttivo dell’area nord della provincia. Non è la mancanza di infrastrutture a soffocare le imprese come spesso si dice stancamente, piuttosto, a vedere certe dinamiche, è proprio quella paura, quell’omertà di cui si accennava, a distruggere la fiducia e la serenità, elementi imprescindibili per un’economia in salute. Ad essere decisive in negativo sono le aggressioni subite nel silenzio da personaggi con marcato accento siciliano, per lo più sconosciuti al grande pubblico che, in buona fede, crede di vivere sì in una città grondante di problemi, criticandone le amministrazioni (a ragione) ma si lascia, poi, sottomettere da alcune logiche mafiose. La mafia sembra lontana a Cisterna e la si incastona nel mito cinematografico di Don Vito Corleone o Genny Savastano di Gomorra.

Invece non è così. I Fragalà, oscuri ai più, ma ottimi conoscitori del territorio, miravano alle piccole imprese e lo facevano con i loro metodi pretendendo soldi, piaceri e pizzo.

Come capitato a un titolare di una storica falegnameria di Cisterna che, quando lo zio di Salvatore, Alessandro Fragalà, uscì di carcere, nel 2015, dovette vivere un incubo condito da schiaffoni e un dialetto siciliano utilizzato non in senso artistico per cantilenare un sonetto di Giacomo da Lentini o un personaggio di Gesualdo Bufalino, ma alla maniera di uno strumento d’intimidazione. Anche la lingua, come per i clan sinti, occupa un posto centrale nei messaggi di questi clan che si sono trasferiti in territori lontani dai loro luoghi d’origine, proprio perché come si dicono tra di loro qui “è più difficile che ti danno l’associazione mafiosa“.

Una lingua estranea, diversa, il siciliano, che però ha un peso, sopratutto nell’immaginario collettivo, e che serve a marcare una distanza tra estortore ed estorto il quale, alla fine, cede anche in ragione di questi elementi che parrebbero solo di contorno.

È così che il titolare di una ditta individuale, nonché amministratore di una nota srl, attiva sin dal Dopoguerra a Cisterna, nel settore della falegnameria e della rivendita all’ingrosso di mobili, è costretto nel 2015 a consegnare un mobile, eseguire lavori a casa di Alessandro Fragalà (zio di Salvatore) e a subire richieste di pagamento di somme di denaro, attraverso minacce e condotte violente.

Il titolare della falegnameria e Alessandro Fragalà, all’epoca (2015) sottoposto a detenzione domiciliare, si conoscono già, come capita, sovente, nelle dinamiche tra estortori e estorti. L’imprenditore è al corrente dello spessore criminale di Fragalà e della sua appartenenza a un clan, per di più legato ai Santapaola di Catania. Si costringe a credere di essere amici, ma sa bene che nel momento in cui il Fragalà volesse il rapporto cambierebbe dal giorno alla notte.

Quando Alessandro Fragalà si fa sentire, sono passati dieci anni (causa carcere), tanto è che il titolare dell’impresa rivela la sua ansia in un’intercettazione telefonica, facendosi scappare una bestemmia, forse presagendo ciò che sarebbe avvenuto di lì a poco.

Dopo un ulteriore colloquio telefonico, tra i due si stabilisce subito un rapporto di sudditanza: il falegname è intimorito, Fragalà attende le regalie chieste e pretese: “Devi fare la spesa prima…devi portare la spesa, già te t’ho detto…bussa con i piedi“. Fragalà, infatti, ha chiesto all’imprenditore, pochi giorni prima, denaro e lavori in suo favore ma, dopo una certa ritrosia dovuta a problemi economici della falegnameria, Alessandro cambia tono: “Con te mi piace parlare una volta sola, no 30 volte…tu lo sai se sono amico o no…e allora che lo dici a fare?“. Da qui inizia una escalation: il falegname è completamente atterrito e soggiogato, si trova letteralmente ingolfato dalle richieste di denaro di Fragalà e, in totale soccombenza, accetta di fare dei lavori a casa sua, a Torvajanica. Ma Fragalà vuole anche il denaro, mentre l’incubo, pur svolgendosi in poche settimane, sembra un’eternità.

Fragalà lo contatta nuovamente per la consegna dei soldi che l’imprenditore dice di non avere, asserendo di avere ritardato anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti. Ma il reggente del clan sicilian-pometino è imperterrito, e lo chiama più volte invano (“ho chiamato una sessantina di volte”): poi, a seguito di messaggi chiaramente minatori da parte di Fragalà – “ora stai proprio esagerando per come mi stai trattando attendo una tua chiamata ciao alessandro” – si finisce nella minaccia completa: “Mo’ mi hai rotto il cazzo, mo’ te vengo a prende pure dentro casa, pulcinella“.

L’imprenditore cisternese è scosso dall’atteggiamento minaccioso di Fragalà e dice: “Per la storia di sabato…sono uscito dalle scale barcollando, stavo male-..ti ho visto in una veste che non ti avevo mai visto…mi parlavi in siciliano…c’avevi gli occhi fuori dalla testa“.

Fragalà continua a pretendere la realizzazione dei lavori a casa sua e la consegna di denaro. Ma il falegname i soldi non li ha e allora assicura al malavitoso l’installazione di una struttura con ringhiera sul terrazzo della sua abitazione, tentando di calmare le sue pretese. Lavori da 12mila euro, che poi diventano anche più cari, e che per un imprenditore di questi tempi vogliono dire tanto. In questa occasione, le minacce significano un enorme impedimento alle sue attività tra tempo impiegato a parare i colpi e l’ansia da dover gestire essendo finito in mano a un soggetto pericoloso.

Poi, la situazione degenera.

Da un colloquio registrato presso l’Istituto Penitenziario di Viterbo tra Sante Fragalà (il collaboratore di giustizia che ha permesso la realizzazione dell’operazione Equilibri) e la sorella Mariangela, viene evidenziato che lo zio Alessandro ha colpito con uno schiaffo violento il “falegname” che stava ritardando ad effettuare il lavoro che gli aveva commissionato: “Zio fa venire questo cazzo di falegname e gli ha detto quello: che c’era da fare la staccionata…Pumm! Un pizzone!“.

Alla fine, il valore economico del lavoro ammonta a circa 20.000 euro, ma le pretese economiche di Alessandro Fragalà non cessano, come si evince da una conversazione con un altro pezzo grosso del clan, arrestato anche lui a giugno, Santo D’Agata, nel corso della quale il primo, riferendosi al “falegname”, evidenzia che lo stesso, accampando “difficoltà economiche”, cerca di sottrarsi alle sue richieste “Lui lo fa apposta…lo dice in modo che dice “non mi domandano mai niente…“, ma invece “è miliardario…i soldi ce li ha! Ne ha quanti ne vuoi“. E quindi deve darli ai Fragalà, questa è la legge della redistribuzione economica alla maniera mafiosa.

Sebbene non siano stati acquisiti elementi di prova in ordine alla consegna di denaro da parte del falegname, da un’altra attività d’intercettazione emerge la richiesta di Fragalà per la fornitura di un mobile e di un televisore del valore di 900 euro (“Domani, c’hai la sorpresa per mia moglie, no? No, il mobile! L’altra cosa…il televisore“)

Ottenuti i lavori a casa a Torvajanica, il mobile e il televisore, è lo stesso imprenditore della falegnameria a spiegare, senza volerlo, il cortocircuito sociale inzuppato tra compromissione e sottomossione in un Paese sottosopra, dove avere amici mafiosi all’inizio è normale fino a che non serva loro qualcosa.

E anche le estorsioni diventano naturali, dopo anni di ripetitivo appiattimento a certi doveri. È l’imprenditore a rendere in una frase intercettata l’ambiente in cui vive, più di qualsiasi trattato di criminologia o inchiesta giornalistica: “Qua non si tratta di amicizia…qua la cosa è diversa…è· un qualche cosa che va oltre e non voglio neanche dirla al telefono questa cosa…ci stanno modi e modi di essere amici e di fare tra virgolette le estorsioni“.

Qua, per utilizzare i termini dell’imprenditore cisternese, non c’è salvezza.