A 34 anni dalla misteriosa e controversa esplosione della discoteca “Seven Up” di Formia, il contributo per Latina Tu del giornalista/scrittore Salvatore Minieri, autore del libro cult “Pascià” che ha raccontato la storia dell’impero criminale del clan Bardellino. Il clan del fondatore dei Casalesi eresse a simbolo del suo potere mafioso e malato quell’enorme divertimentificio che fece ballare mezza Italia, all’ombra di narcotraffico, affari illeciti e intrecci con la Banda della Magliana.

La storia vista da Salvatore Minieri

È il senso di paura, il timore tutto provinciale di violare abitudini di deferenza mafiosa. Qui funziona ancora così, da quasi quarant’anni e nessuno ha mai provato a intaccare nemmeno la crosta della più grande manovra di riciclaggio camorristico del Mezzogiorno italiano. Antonio Bardellino, il suo clan e il mistero quarantennale di un cadavere mai ritrovato, tra voci di avvistamenti a Santo Domingo e mezze notizie riciclate, apparse a comando sui quotidiani nazionali.

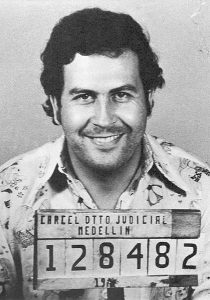

Morto o no, il boss di San Cipriano d’Aversa riuscì a scrivere a caratteri massicci il nome della sua famiglia sulla storia moderna di Formia e forse nei terreni di una regione che continua a non voler capire che la discarica di Borgo Montello fu la prima sperimentazione dei Casalesi per intombare rifiuti mortali, armi e probabilmente tonnellate di droga, provenienti dalla Colombia. Il cartello di Medellin, appunto. La grande famiglia di narcos animaleschi che aveva stretto un patto serratissimo con i bardelliniani di stanza sul litorale, tra Gianola e Sperlonga. Droga, da occultare nei posti più impensati. Soldi, da riciclare in un business che si chiama ancora Seven Up, perché la più potente lavatrice di narcodollari e di investimenti per il traffico di cocaina degli anni ’70 e ’80 è ancora lì, nella sua ruggine criminale, alle porte dei borghesissimi salotti ciceroniani. E sono ancora lì, a pochi chilometri dalla dormiente Formia, le fosse tossiche della discarica di Borgo Montello, dove Carmine Schiavone faceva arrivare di tutto, persino i fusti infernali della nave Zanoobia. Quelli che nessuno aveva voluto, compresi gli spietati mafiosi libici di Zawiya, a ovest di Tripoli.

Un fiume di miliardi per il clan dei Casalesi. Ma un fiume senza anse, di quelli che scorrono con tanta potenza, da dover trovare i luoghi adatti per sistemare dighe e chiuse. Un flusso ininterrotto di soldi che arrivava dalla gestione delle scorie tossiche e dalla poderosa joint venture tra San Cipriano d’Aversa e le ville dei colonnelli di Pablo Escobar. Cocaina e rifiuti, negli anni di assoluto furore socialista e democristiano. I Bardellino seppero costruirci una satrapia sconfinata e potentissima. Invincibile persino per i re di Roma. Quella Banda della Magliana che si vide sfilare dal carniere degli interessi criminali una fetta enorme di narcotraffico, verso l’Italia meridionale. Quelli, i testaccini e i maglianesi non erano bufalari come i Casalesi e i Bardellino. I boss della Magliana avevano tante coperture da potersi permettere persino di comprare il manager della holding Bardellino. E Aldo Ferrucci, protetto da almeno tre bandiere mafiose diverse, iniziò pian piano a sfilare dai forzieri dei sanciprianesi le quote societarie per la gestione della discoteca Seven Up di Formia.

Il gioiello che fruttava al botteghino qualcosa come cinquanta milioni di lire, ogni sera d’estate, negli anni ’80. Una discoteca capolavoro, sotto il profilo tecnico e dal punto di vista commerciale. Alla fine del 1984 era già del tutto sottratta alla gestione del clan di Antonio Bardellino e infilata in uno strano fluido imprenditoriale che in Aldo Ferrucci aveva il suo coagulo. Ferrucci, qualche mese prima di passare l’ultima azione societaria del Seven Up ai suoi prestanome, venne fotografato dall’Interpol in compagnia di Enrico Nicoletti, cassiere della Banda capitolina, nella sala di attesa di un aeroporto romano (pare si trattasse di Fiumicino). Con loro, un esponente di primo piano del clan Moccia. Era la probabile materializzazione di un incrocio criminale che aveva sottratto la stella nera più preziosa, alla galassia del business bardelliniano. La discoteca Seven Up.

Bastò veramente poco per capire che aria tirasse nella megastruttura di via degli Orti, alle porte di Formia. Gli uomini del clan di San Cipriano d’Aversa non avevano più accesso facile agli uffici del primo piano e, tra le piste e i tavolini della discoteca, l’accento romano sembrava essere una lingua simile a quelle che improvvisamente calano nelle città conquistate. Cambiarono persino le auto in sosta nel piccolo parcheggio privato, alle spalle del Seven Up. La targa Roma apparve anche sui camion che rifornivano i bar della discoteca. Il Seven Up non era più del clan di Antonio Barellino e, da roccaforte per dirottare il traffico di stupefacenti dal Sud America su Formia, prosciugando Roma, divenne, attraverso una manovra di passaggi societari, nuova pedina nello scacchiere degli uomini di Abbatino, De Pedis, Toscano e Colafigli.

Grazie alla vera e propria manovra aziendale di Ferrucci? Probabilmente, sì. Il clan Bardellino fu costretto a guardare solo a distanza la megadiscoteca più redditizia d’Italia finire nelle mani di un gruppo criminale, al quale Bardellino e Alberto Beneduce avevano provato a soffiare il narcobusiness. Uno smacco che a Casale bruciava peggio delle canne delle armi, usate nella mattanza di Antonio Bardellino contro i cutoliani. Una sera di trentaquattro anni fa, il tre agosto del 1985, il Seven Up saltò in aria, per un’esplosione che partì dall’ala degli uffici e dei locali di servizio. Partì e si fermò, perché le taniche scure, ritrovate in molti ambienti della discoteca la mattina dopo lo scoppio, non presero fuoco. Chi le aveva sistemate voleva che la detonazione si propagasse, proprio grazie al più potente conduttore di esplosione: l’olio di vaselina che c’era in quei fusti.

Nessuno sapeva che in una delle stanze che davano sul terrazzo della pista centrale ci fosse una carica di materiale per detonazione. Nemmeno le due vittime dell’attentato. Maurizio Massi e William Gibson, due lavoratori saltuari della discoteca che, alla disperazione di una morte in età tenera, sono costretti ancora oggi a subire le chiacchiere sciocche di chi ascrive a loro due l’imperizia nel trasporto di materiale pirotecnico, in quella notte di tragedia. Dopo trentaquattro anni, ancora si sente bisbigliare la parola camorra, intorno alla raggelante fine del Seven Up. Solo bisbigliare. Perché ancora si ha paura di ammettere di avere addosso, da trentaquattro anni, la puzza di quell’intrigo criminale, mai svelato del tutto. Il Seven Up resta lì, con i soffitti ancora devastati da un attentato mafioso che si continua a definire incidente. Meglio non raccontarla la verità. Meglio far finta che nulla sia successo. A Formia, da quando arrivarono i Bardellino, si è sempre fatto così.

Salvatore Minieri

Segui Latina Tu anche sul canale Twitter @LatinaTu2